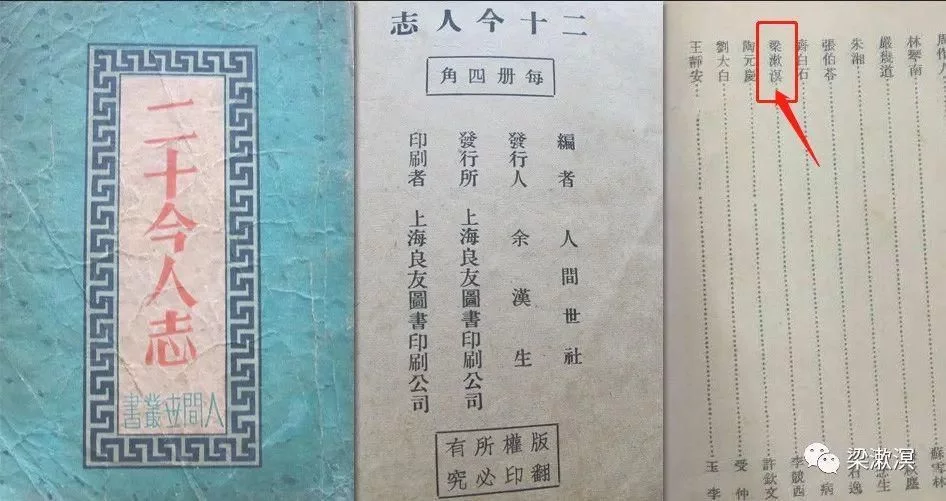

本文摘自1935年《二十今人志》,上海良友图书公司。

(《二十今人志》图书)

梁漱溟先生是我的老师,我愿意把我心里的老师写出来。只是这样写出来,不说好,不说坏;否则,非“标榜”,即“背本(背弃根本)”也!

先说一段故事。他的侄女出嫁了,新姑爷是他的得意门生[1];于是便请他训词。他说了一段夫妇应当相敬如宾的理论后,举例说明之:“如像我初结婚的时候,我对于她——手指着在坐的太太[2]——是非常恭敬,她对于我也十分的谦和。我有时因预备讲课,深夜不睡,她也陪着我:如替我泡茶,我总说谢谢,她也必得客气一下。因为敬是相对的,平衡的……”,话还没有完,忽然太太大声的叫起来:“什么话!瞎扯乱说!无论什么到你嘴里都变成哲学了!……”太太很生气了,他便不再说,坐了下来完事。“无论什么到他嘴里都成了哲学”,这是一个生动的评价;他是哲学化了人生的。

但我们明白,单是嘴不能成就哲学,梁太太的这句考语只算是就其外现者言之吧了。漱溟先生的嘴,的确也不坏,无论在什么场合,自叫他站在讲台上,永远不会使听众的注意散失。他是那样慢腾腾一句一字的重复述说,好像铁弹般一颗一颗的嘴里弹出来,打在各个人心的深处;每一句话下文,都无可捉摸,不是与你心里高一着(zhāo 同“招”),即站在相反的理由上,而这理由,在两三分钟后,你必得点头承认,不由的说:“他思想真周密!”

所以我说他不单是嘴好,要紧的是思想周密,肯用心。我觉得哲学家之所以异于人者,肯用心而已!所谓观察深刻,见解高超,思想周密……一切哲学家所必具之特点,均可由肯用心训练出来。一事一物,在旁人不成问题者,哲学家以为成问题,研而究之,哲学以出。其所以成问题不成问题者,在肯用心与不肯用心而已!漱溟先生常说他是问题中人;有问题就得思索,就得想;问题未得解决前,他比什么还要痛苦;他可以不吃饭,不睡觉。他告诉我们说:“我初入中学时,年纪最小。但对于宇宙人生诸问题,就无时不在心中,想到虚无处,几夜——简直是常常睡不着觉。那时我很憔悴,头发有白了的,同学们都赶着叫我“小老哥”。这位小老哥一生就是找问题,想问题,钻问题,解决问题,又生问题,循环无已。

漱溟先生无时不在问题中,无时不是很用心的去求得解决问题。因为他用了心,很周密的想过,他的结论自然为他宝贵,咬得极真极透,不轻易因为人的反对而动摇;那就是说他有时过于固执与夸大。他是见得到,说得出,信得及,做得真。等到若干时以后,他自己感觉到不对时,他也可以很快的改变,改变到和以前相反的方面去,于是他又可以说出他转变了的这一套来,叫人首肯。梁任公不惜今日之我与昨日之我挑战;漱溟先生是今日之我常新,过去了就让他过去了的。有人批评漱溟先生的哲学前后不对嘴,其实这正是他的可爱处。他常常说起以前的那里不对,那点理论不通,幼稚;他一样的说他前后不对嘴,他说:“前后一致那是说永远的错误”!

我们说漱溟先生是哲学家,其实他并不如一般哲学家们的大谈其哲学;他是一个社会主义者,是一个实践者,是一个努力于现世的人。他对于现社会的热忱恐怕很少人及得他。我们不会忘记了“五四”前后有一本《吾曹不出如苍生何》的小册子传诵遍了知识界,那便是漱溟先生的热忱的流露,他痛嫉[3]当时社会的污浊而毅然以天下大事为己任,他主张接受西洋文化,他也主张复兴民族精神。

他曾经一度——七八年的长时间——暗中出了家,到现在还以不茹荤为习惯。我们说他出家是指出他心理现象和思想的归趣言,形式上并未和俗人两样。《印度哲学概论》便是他研究佛学的发表为书者,后来有《东西文化及其哲学》的演讲,他的思想便开始变迁,直到现在的“乡村建设”。

这变迁很简单:因为人生问题感到烦闷,便往佛学中走进寻、稍有所得,便徘徊忘返;可是佛学能救一人,而不能救天下人,他便研究到儒家和西洋哲学,发现东西文化之趋异,亦即发现了今日中国问题的主因。他以为中国百年来的所以混乱,是东西文化相冲突的结果,是社会组织构造的崩溃,所以一切都陷入无秩序状态中;要中国有办法,根本上是建造新的社会秩序,而此新社会秩序必然是东西文化的沟通调和,必然是中国绝对多数的农民自动起来本着固有民族精神,容纳外来科学技术以组成一最进步的团体。乡村建设运动即是本此意念而努力。他抛弃了都市生活到一个偏僻的乡村里去——邹平。他很高兴的天天念着为中国开前途。

漱溟先生是很崇信中国的儒者之道了。现在,他由出世的佛家转到入世的儒道;由全盘接受西洋文化转到复兴中国民族精神,这点使赞美他的人赞美他,攻击他的人攻击他的。他酷爱和平,想在维持现状的和平下培养民族生机,有人说他是不免太中庸了些;但我很赞成他,甚至于他再信佛开佛会,跪在佛前祈祷赐给和平,以待乡村建设的成功,我也赞成。我也是只求和平的人,和平得到了,什么都有办法了!

他还有个性格,就是不很会生气,而且相信人人都是好人。他讲哲学会转弯,可是他待人却是直来直去。他有一种诚恳的微笑,使见者有很大的感动。分明你想去欺骗他一件事情,到了他面前时,你便不由的会把实话说出来了。关于这,他很满意,他说:“我相信人,可是我也没有吃过相信人的亏。”自然,他是老相信人,他永远不会觉到吃亏的。有些人说他是个怪物,很神秘,我不承认这话。我只觉得他是个平常人,一举一动都不超出人所应有之外;在他旁边,可以得着不少的道理,可以得着日常生活最好的处置法。他有宽容,有谦虚。我最爱他的两段话,顺手抄在下面:

对方即与我方向不同的人,与我主张不同的人,我们都要原谅他,并要承认对方之心理也是好的,不应作刻薄的推测。同时,在自己的知识见解上要存疑,怕也不必都对。我觉得每个人对自己之知识见解,常感觉自己不够,见闻有限。自觉知识见解低过一般人,旁人都像比我强。这种态度,最能够补救各种不同方向(派别)的彼此冲突之弊而互相取益。冲突之所由起,即在彼此都自以为是。如此,则我不容你,你又妨碍我,彼此牵掣牴牾,互相折毁,无非是各人对自己之知识见解自信得太过,对对方人之心理有过于刻薄的看法,而有根本否认对方人的意思。此种态度,为最不能商量的态度。看不起对方人,根本自是,就不能商量,落于彼此相毁,于是大局就不能不受影响了。故彼此都应在心术上有所承认,在人格上有所承认,只是彼此所见尚须商量。彼此能商量,然后才可取得对方之益,达于多分对的地步。我每叹息三十年来各党派、各不同运动的人才,都不可菲薄。但他们都有一个最大的缺点。此缺点就是在没有如上面所述的那种态度。对对方不能相信相谅;而且自己又太自信。所以虽是一个人才,结果,毁了别人,也毁了自己。毁在哪里?就毁在态度上。人生本来始终脱不开与人互相交涉的。越往后,人生关系越复杂,越密切;彼此应当互相提挈合作,才是对的。可是和人打交涉,相关系,有一个根本点,就是:必须把根本不相信人的态度去掉。把我们说的意思放在前头,才是彼此相往来的根据;否则就没有往来交涉的余地了。如从不信任的地方对人,就越来越不信任人;转过来从信任人的地方对人,就越来越信任人。不信任人的路,越走越窄,是死路;只有从信任人的路上去走,才可开出真正的关系和事业的前途来。

见《朝话》一书中《对异者的态度》

对旁人人格总不怀疑,对自己知识见解总觉得不够,人类彼此才可以打通一切。这态度是根本的。顶要紧的是彻始彻终不怀疑人家心术,彻底地觉得自己的知识见解不够。彻始彻终追求下去,才能了解各派;了解各派到什么程度,才可以超越各派到什么程度,最后的真理获得是可能的。只怕你自满,只怕你不去追求。

真理同错误,似乎极远,却又极近。任何错误都有对,任何不对都含有真理;他是错,已经与对有关系,他只是错过了对。怎样的错,总还有一点对;没有一丝一毫的对,根本没有这回事。任何错误意见都含有对;较大的真理是错误很少,最后的真理是错误的综合。错就是偏,种种的偏都集合起来,容纳起来,就是真理。容纳各种派,也就超越了各种偏,他才得有各种偏。最后的真理就是存在这里。

我说每种学说都有他的偏处,并不是说没有最后的结论。凡学问家都是搜集各种偏,而人类心理都是要求统一。不断地要求统一,最后必可做到统一。最有学问的人,就是最能了解错误来源的人;有最高见解的人。是能包括种种见解的人。人类心理有各种的情,常常表现在各种的偏上,好恶可以大相反。可是聪明一点的人,生命力强、感情丰富的人,他能了解各种偏的来源,而能把种种的偏都包含进去,所以他就能超。圣人能把各种心理都容进来,他都有,所以他是最能了解一切的人而通天下之情。所以说真理是通天下之见,是一切对或一切错误的总汇。孟子说:“圣人先得我心之所同然。”(孟子所谓同然有所指,姑为借用)圣人对人都有同然;性情很好的人,圣人与他有同然,即性情极怪的人,圣人也与他有同然,圣人完全了解他,所以同然。圣人与天下人无所不同然。最有高明见识的人,才是最能得真理的人;他对于各种意见都同意,各种错误都能了解。

见《朝话》一书中《真理与错误》

这当然也是很普通的话,但生乎今之世,见了一切人与人间,更觉得有意思。似乎每个人必有细想一下的必要。

这便是我心里的梁老师了。他的学说与主张,自然非简单的可以随便批评;我只觉得他有许多可学的地方,如像用心,认真,干,相信人,找问题,建设“合理人生态度”,不倦的教人“齐心向上学好求进步”,能和我们青年打得拢,不骂执政者,不做政客,不要钱,不迷信外国人和中国古人……。